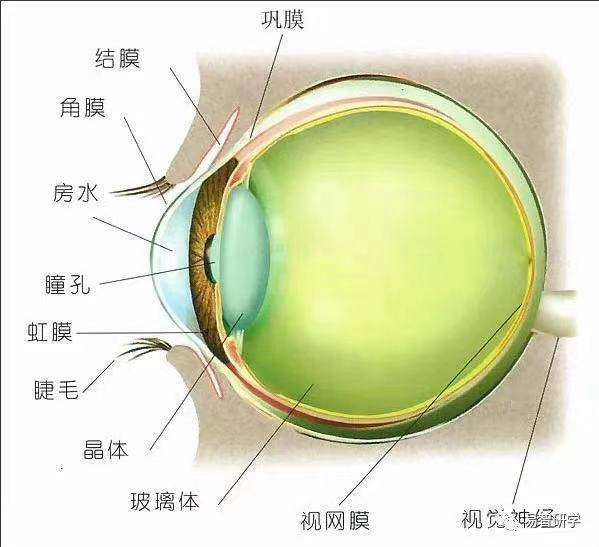

角膜是眼球前部的透明圆顶状膜,你可以简单理解为是“人眼照相机的第一个镜头”,它具有强大的聚焦功能,其作用包括透光、折射光和防止异物进入等。

但是,作为最表浅和最重要的屈光间质之一,角膜又极容易受到外界各种损伤, 当角膜由于炎症感染、外伤或者遗传疾病等因素变得混浊、不能正确折射光线或者有孔破损时,视力将严重受损,甚至致残致盲。

随着角膜移植手术技巧的不断提高,部分患者可通过角膜移植重建视功能。但是仍然有很多患者因为眼表损害严重,角膜瘢痕形成,角膜表面大量新生血管,致使传统的角膜移植极易排斥。

而且,受限于角膜供体的欠缺,经济条件的制约,手术的风险,我国每年角膜移植的病例仅有3000至5000例左右。

更有部分患者在多次角膜移植排斥反应后角膜表面遍布血管翳,从而放弃复明希望。

而今天,米赫可以大声的告诉大家:那些角膜移植手术难以成功的双眼角膜盲患者,可以重新相信光了!

穿透性角膜移植手术成功率高达90%以上,但是对于重度酸碱化学烧伤等引起的角膜严重瘢痕、血管化,无法恢复的眼脸或结膜囊功能异常如完全性闭锁性睑球粘连、Stevens-Johnson 综合征(SJS)眼瘢痕性天疱疮(OCP)、以及多次角膜移植失败伴有严重的植床新生血管化等,穿透性角膜移植的手术成功率几乎为零。

人工角膜植入术是这些患者复明的唯一希望,而米赫人工角膜,更是这些患者的最后希望!

一个冷知识:在人工角膜以前,科学家们最先想到的解决方案是动物角膜,其中最常使用的是猪角膜,因为猪角膜在形态上与人角膜的相似度可以达到94%。

但是,由于猪角膜是“异种异体移植”,免疫排斥问题十分严重。同时,如何去除猪角膜上携带的各种病原菌、寄生虫等微生物仍然是一个有待研究的问题。

相较于动物角膜,人工角膜或许是一种更好的解决办法。只是,近年来,人工角膜技术虽然得到了发展,但依然面临着“如何维持患者术后最佳矫正视力,处理各种并发症”等难题。

比如AlphaCor人工角膜,它的并发症就很吓人。角膜前基质变薄溶解、人工角膜纤维渗出膜形成(RPM)等可能会导致部分患者出现难治性青光眼,甚至人工角膜排出。

RPM是位于人工角膜内表面的纤维血管组织增生,可遮挡光学区,是术后导致视力下降的主要原因之一,波士顿人工角膜RPM发生率高达27%~65%,不仅如此,波士顿人工角膜术后还可能出现持续性上皮缺损、无菌性玻璃体炎、眼内炎及视网膜脱离,它们的防治也直接影响到术后患者视功能的矫正。

而米赫人工角膜采用人造材料制成,无需供体角膜,不仅节省了部分费用,还避免了排异反应发生。

米赫人工角膜是由米赫医疗开发的具有自主知识产权的人工角膜。中央光学部分和钛支架通过螺纹连为一体。加工精度极高,旋入到位的镜柱和支架间水密结合,可防止漏水引起的低眼压并减少眼内感染的机会。

值得一说的是,米赫人工角膜采用分期手术植入方式,通过眼内灌注和较小的角膜开孔操作,可以最大限度得避免波士顿人工角膜、AlphaCor人工角膜等的术中严重并发症,例如驱逐性出血和漏水等。

另外,米赫人工角膜手术方式也降低了组织溶解的可能性。相比波士顿人工角膜中的异体角膜载体,主要依靠房水提供营养保持其上皮完整性,米赫人工角膜在手术中通过结膜或者唇粘膜遮盖等方法,促进眼表尽快血管化,达到保持前板层组织的营养供给,从而降低组织溶解。

米赫人工角膜

与此同时,关于RPM ,学者们发现其与术后炎症、人工角膜移位等有关,因此在手术过程中,我们采用切除相关无用组织、适当增加人工角膜镜柱长度、软骨加固、眼肌截断等方式避免人工角膜的移位,从而减少甚至避免RPM 的发生。

事实证明,此法确实可以解决RPM的问题。有关临床数据说明,患者出现RPM,手术切除后,随访期间均未见复发。

由于部分产品技术的不成熟以及手术方式的不周全,人工角膜领域暂时没有“百花齐放”,但随着研究的不断深入,技术的不断提高,相信在未来,会有更多的人工角膜可以像米赫人工角膜一样,帮助越来越多的角膜盲患者重见光明。