近几年近视防控有一种大热产品,叫OK镜。它热到什么地步呢?就在今年 2 月底新学期开始前,央视记者在北京同仁医院发现,眼科门诊内 OK 镜的科室一号难求。

这个 OK 镜到底 OK 在哪?有什么功效?“晚上配戴,白天摘眼镜”的广告语是不是说明 OK 镜可以治愈近视?请您带着疑问向下看。

OK 镜医学名称为角膜塑形镜,通过物理原理暂时重塑角膜表面形状,使得光线进入眼内成像在视网膜之前(近视性离焦),从而控制近视的快速发展。

看清楚哦,是控制,不是治愈近视。

那么,角膜塑形镜又是如何控制近视发展的呢?在了解它的工作原理之前,首先要知道近视是怎么形成的。

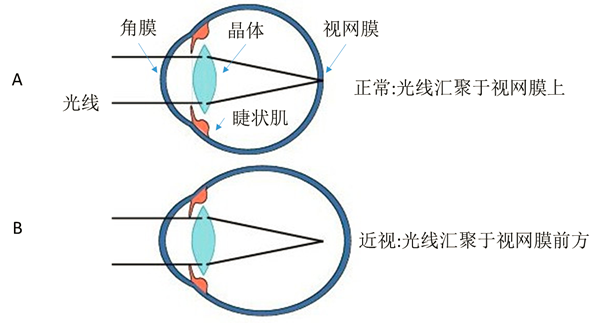

人眼就像一台高级的照相机,当外界平行光线射入眼内,通过照相机的镜头(角膜)正好成像在底片(视网膜)上时,就会形成清晰的物象。

所谓近视,就是有朋自远方来,明明要请他在底片落座,结果他去了视网膜前做客,如此导致视网膜上的投影模糊不清。

近视可以分为两种,一种屈光性近视(角膜或晶状体曲率过大),一种轴性近视(眼睛的前后径变长)。 其中,临床上常见的近视是轴性近视,指的是因为眼轴变长而产生的近视。

眼轴简单来说就是眼球照相机镜头和底片之间的距离,也就是眼球的长度,会随着生长发育过程而变长。当眼轴增长时,角膜和晶状体曲率在正常范围,成像的焦点在视网膜之前,就形成轴性近视。

理论上来说,眼轴变长的过程是不可逆的。不管是框架眼镜、OK 镜还是近视手术,都是通过改变眼睛的屈光状态,使得人眼接收到的事物可以清晰成像在视网膜上。

作为一种硬性透气性角膜接触镜,OK 镜一般为夜戴型,在睡觉时佩戴 8~10 小时,早晨起床后摘下,就可以拥有一整天清晰的裸眼视力。

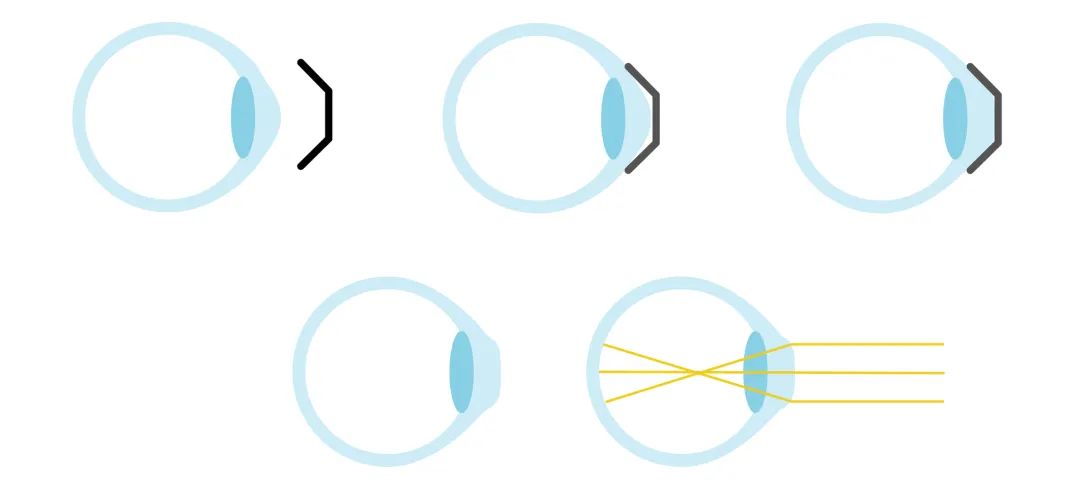

某些广告词中简单粗暴地表示 OK 镜能够把角膜曲率压平坦,其实并不是通过“压”来实现的,否则早晨摘镜没多久近视就回弹了,不可能一整天保持清晰的视力。

原来,角膜表面有一层上皮组织,它们就像皮肤表面的上皮一样,会不断再生更新。

OK 镜要做的,就是通过负压抽吸和正压压迫的物理作用,使得角膜上皮细胞重新排列组合,将角膜中央区前表面的曲率变平坦,而周边角膜变陡峭。

这样一来,透过角膜正中的光线正好成像在视网膜上,暂时减低了近视屈光度数,提高裸眼视力,而因为周边角膜变陡峭,从而使得角膜周边的光线可以成像在视网膜之前(近视性离焦),眼睛就获得了一个“眼轴不去增长”的信号。

通过这种机制可以控制眼轴的增长,减缓近视快速发展。比如说原本一年要增长100 度的近视,佩戴后可能只会增加 30 度。

也就是说,虽然角膜塑形镜治愈不了近视,却是一个延缓近视不错的选择。

只是,角膜塑形镜不是“万能药方”,绝不是对所有人都 OK,它有着严格的适应症:一般建议 8 岁以上,近视 600 度以下,散光 400 度以下,角膜形态正常,无眼科器质性病变等。

另外,OK 镜需要单人单配,“量眼定制”,佩戴后要按医嘱定期复查,保持良好的卫生习惯,一定要用正规的护理产品进行护理,用生理盐水进行镜片的冲洗,而不能用生活用水接触镜片,以此来保证没有微生物病原体接触眼睛。