“如果我能看得见,生命也许完全不同……是不是上帝在我眼前遮住了帘,忘了掀开。”

2002 年,因患先天性白内障而全盲的歌手萧煌奇推出了歌曲《你是我的眼》,以至深的个人感受道出了失明为人类所带来的困扰。

白内障是与年龄相关的疾病,居我国致盲因素之首,排名第二的是角膜病,角膜病指的是由于炎症、外伤、先天性疾病、营养不良或者肿瘤的存在,导致角膜病理性改变。

在中国,约有400万角膜盲正等待复明机会。失明不仅影响个人和家庭的健康幸福,更影响着我国社会的发展。然而,与失去光明相比,更令患者煎熬的是对角膜捐献者的漫长等待。

众所周知,我国眼库可获得的角膜数量较有限,以同仁医院为例,年角膜移植手术量仅约1000例。

因此,如何以人工角膜替代角膜捐献,成为了全球一大研究热点。科研人员最初的人工角膜探索往往是由简单粗糙的材料制成,它们所存在的问题是排异性高,也很容易脱落,甚至连角膜的外观也难以为患者所接受。而其后的多次尝试也往往因为生物相容性和生物安全性等问题而不得不搁置。

角膜不像其它组织,有创伤让它愈合就行,角膜愈合以后如果不透明很难达到功能,所以对其组织要求很高。

如何能够在真正意义上替代捐献角膜,给予角膜盲患者期待已久的光明,成为了米赫医疗全体研发人员矢志不渝的追求。

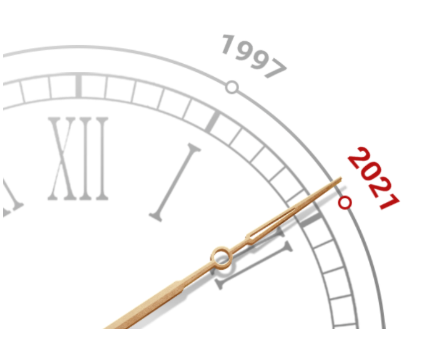

2021 年12月,由米赫医疗研究人员历经24年自主研发的全球首个无需供体角膜的人工角膜米赫人工角膜获批上市,为在暗夜中无尽等待的角膜盲患者带来了一丝光明与希望。

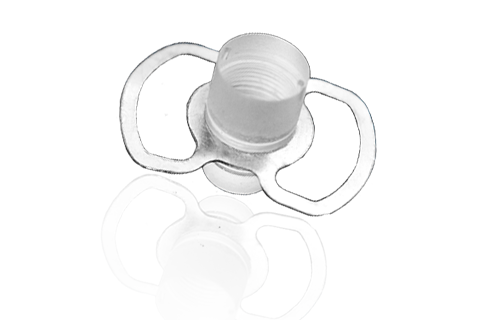

米赫人工角膜是是采用人造材料(组成材料分别为外科植入物用钛及聚甲基丙烯酸甲酯。)制成,生物相容性好,生物安全性高,能与周围组织快速融合,让患者最快复明,一项长达数年的临床试验结果表明:米赫人工角膜 12 个月脱盲率为 100%,12 个月在位率达到 100%,愈后效果接近人捐献角膜。

不需要供体角膜的人工角膜初探索,米赫医疗一试成功。

1997年,米赫医疗创始人与团队不顾周围的质疑之声,开始了人工角膜探索。那时,国内没有一款属于自己的人工角膜。

从全世界范围来看,1992年,美国马萨诸州眼耳研究所设计的波士顿人工角膜获得美国FDA批准,并应用于临床,可是,当时所谓的人工角膜主流,也摆脱不了“需要供体角膜共同植入”的技术瓶颈。

也就是说,不管是在国内,还是国际上,都要求米赫医疗的研发团队自主创新,开拓不需要供体角膜的人工角膜的技术先河,这个考验真可谓是“天将降大任于斯人也,必先苦其心志”,但为了角膜盲患者早日复明,为了人工角膜技术的发展,他们只能摸索前进,这一摸索,就是24年。

在这期间,不止一个人会怀疑:人工角膜真的能让盲人看见吗?这么先进的技术能研发成功吗?

甚至有人提出异议:不用供体角膜,人工角膜能让盲人复明简直是天方夜谭!

2014年,随着米赫医疗团队的研究成果第一次应用在北京同仁医院、解放军总医院的手术台上,才让人们逐渐开始相信这种方法并非科幻电影中的天方夜谭,全球首个“不用供体角膜的人工角膜”,真的被中国的团队研发出来了!

如今,米赫人工角膜已与全国多家三甲医院达成合作,包括中国人民解放军总医院第三医学中心,北京同仁医院、西南医院等知名医院,这意味着当地患者可以进院手术。

日前,首都医科大学附属北京同仁医院完成了我公司自主研发、生产的人工角膜的第四例手术。标志着拥有完全自主知识产权的米赫人工角膜成功进入产业化成熟时期,这将使中国数百万角膜盲患者有望重见光明。