角膜移植是指将混浊的角膜恢复透明的治疗方法,也是目前一种有效的治盲和恢复视力手术,属于器官和组织移植之一。

角膜移植材料从使用灭活的移植材料到异种角膜移植再到人工角膜材料和生物材料,经历了一个多世纪。从1905年第一例穿透性角膜移植成功至今,经历了质的飞跃。包括从预防和治疗植片的免疫排斥反应药物的使用,到精细缝线材料的应用,大大减轻了患者的炎症和不适。

角膜移植的供体有多种类型,各具特点。今天咱们就来介绍一下各种角膜移植供体材料的现状和新进展。

自体角膜移植材料

最早的自体角膜移植是指:用患者本人的健康角膜组织替换病变的角膜组织,或者用健侧眼的角膜做移植片,从而让他恢复视力。

人类历史上首例自体角膜移植术发生在1908年的Plange为石灰烧伤患者切除混浊的角膜组织并用其另一盲眼(角膜完好透明)作供体,进行穿透性角膜移植手术。随后在1912年,Mora成功进行了同一眼角膜的移位移植。

自体角膜移植的特点是因为移植材料来自患者本身,不存在移植排斥反应。

随着角膜移植技术的日趋成熟以及角膜缘干细胞理论的日趋完善,从1989年Kenvon首次进行角膜缘干细胞移植至今,尤其是近十年来,许多学者致力于对自体角膜缘干细胞的培养和移植研究,使得角膜缘干细胞移植在临床上得到一定程度的发展。

目前自体角膜缘干细胞移植仍处于实验阶段,其远期疗效需要更进一步的临床观察,如何控制干细胞的分化及细胞因子对其的影响等方面问题都尚待进一步的研究。

同种异体角膜移植材料

同种异体角膜材料多来于眼库。

1931年,苏联角膜移植学家Filatov第一次用2~4°保存的人尸眼角膜作供体,对角膜病的患者进行同种异体角膜移植手术,打开了尸体角膜应用的大门,并为眼库的建立奠定了基础。

以往各位学者对移植材料的研究重点多放在对材料的采集和选择上,并得出经验性结论,认为理想的供体一般为60岁以下猝死的成年人。但角膜供体调查研究组通过对1090位受试者进行角膜移植术后的前瞻性研究,最后得出结论认为75岁以内的供体材料都适用于角膜移植,并且具有同等质量的移植后效果。

近年来,后/深板层角膜内皮移植术发展起来,该术被用于治疗各种原因引起的角膜内皮失代偿,如 Fuchs 角膜内皮营养不良,人工晶状体眼并发大泡性角膜病变及无品体眼。

它有两种手术方式,一种是带蒂角膜下后/深角膜内皮板层移植术;第二种是经角巩膜缘隧道做后/深板层角膜内皮移植术。与穿透性角膜移植术相比,后/深板层角膜内皮移植术优点是:手术时间短,切口小,无缝线,闭合状态下的后板层角膜内皮移植减少了术中眼内容物脱出的风险,术后较少出现高度散光,视力恢复快,减少了术后因选择性拆线而复诊的次数,消除了缝线因素导致的角膜血管化,仅存在深层移植组织可减少宿主对植片的排斥反应,并且由于前后板层切口未在同一位置,切口裂开的可能性较小,而且此技术可使来源紧张的角膜组织得到充分利用,后板层角膜组织可选取曾经行准分子激光手术的角膜供体材料,即使前层有角膜瘢痕的供眼也仍可使用。

人工角膜材料

人工角膜的研究经历了2个世纪之久,最初是由法国眼科医生于1771年提出的。随后的1871年Weber将一片水晶玻璃植人患者角膜,开创了人工角膜植入术的新纪元。

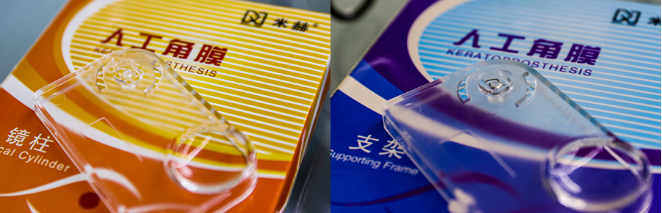

从近20年的研究状况来看,人工角膜材料主要由中央光学镜柱和周边支架这两部分组成。光学镜柱常用的有聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),硅凝胶和内烯酸酯三种材料;周边支架常用的有膨体聚四氟乙烧、氟碳多聚体、羟基磷灰石、涤纶、碳纤维、钛金属和生物材料。

就拿我公司生产的人工角膜来说吧,米赫人工角膜就是由镜柱和支架组成。镜柱由聚甲基丙烯酸甲酯制成。支架由钛支架翼和聚甲基丙烯酸甲酯支架座组成。

和其他人工角膜不同的是,米赫人工角膜的适应症很广,所有角膜移植手术难以成功的双眼角膜盲患者都可以使用,比如化学伤、热烧伤、爆炸伤等致盲的患者,严重的自身免疫性疾病致盲的患者等都适用。

另外,米赫人工角膜是采用人造材料制成的,无需供体角膜,这也是迄今为止,全球唯一一款无需供体角膜植入的人工角膜。

由于提高角膜与组织相容性,减少排斥反应和并发症是长期研究的重点领域,而材料选择、新材料的开发应用等是提高角膜移植成功率的关健。因此,加快新材料、新技术的研发应用十分重要,米赫医疗也将借助自己的技术优势,为广大角膜盲患者造福!