以下文章来源于复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

新突破,新希望

1月20日,是67岁的患者马先生接受年龄相关黄斑变性基因治疗后满一个月复诊的日子。

图:徐格致教授为马先生复诊

经过综合研判治疗后一个月数次随访和相关检查,徐格致教授发现马先生的视网膜膜下积液有部分吸收并出现其他好转的组织学迹象,视功能也有所改善,视力从治疗前的20个阅读字母数提高到27个(EDTRS矫正视力表检查),没有出现任何局部与全身副作用。

注:与治疗后第3周(图1)相比,治疗后第4周(图2)黄斑区渗出减少,细胞病变较前减轻(黄色箭头)。

这意味着徐格致教授团队在疑难眼底病基因诊断与治疗上取得重要进展:年龄相关黄斑变性有可能实现安全有效且作用时间长久的基因治疗。这为今后难治性年龄相关黄斑变性患者提供了新的治疗选择,也为探索其他疑难眼病基因治疗提供了有益的借鉴。

病情回顾✦

年龄相关黄斑变性,又称老年黄斑变性,是老年人常见的一种不可逆致盲性眼病, 以黄斑区脉络膜新生血管形成为特征,如果不及时治疗,会因出血而导致中心视力严重受损,甚至失明。目前常规治疗是为患者眼内注射抗新生血管生长因子,但需要定期反复注射。

2018年,马先生被确诊为年龄相关黄斑变性伴脉络膜新生血管形成,四年间先后接受了16次眼内注射治疗。随着病情发展,他接受治疗的间隔从最初的9个月,缩短至最少3个月一次。由于中心视力严重下降而行动不便,他每次到医院就诊都需要家人陪同。对马先生这样的患者而言,不仅增加了家庭经济和精神负担,更令他们担忧的是,多次眼内注射有可能带来眼内出血和感染等风险。

1

基因治疗 前沿探索

2种疑难眼病基因治疗已获突破

为探索对年龄相关黄斑变性等疑难眼底病患者持续安全有效的治疗方法,经过详尽的临床前研究和医院伦理委员会的严格审查同意,眼耳鼻喉科医院徐格致教授、洪佳旭副教授团队和上海交通大学系统生物医学研究院蔡宇伽教授团队合作,于2021年12月22日对入组第一例临床试验的马先生进行了基于IDLV基因工程技术生产的抗新生血管药物治疗。相关基因治疗药物来自于GMP级细胞和基因治疗生产车间单位并经严格生产质量控制。研究团队期望通过这种技术可以使得机体自身不间断产生“治疗药物”,达到治疗的“一劳永逸”。现在,初步结果表明了年龄相关黄斑变性的基因治疗可能是安全、有效且作用时间长久的方法。

图:徐格致教授为马先生进行手术治疗

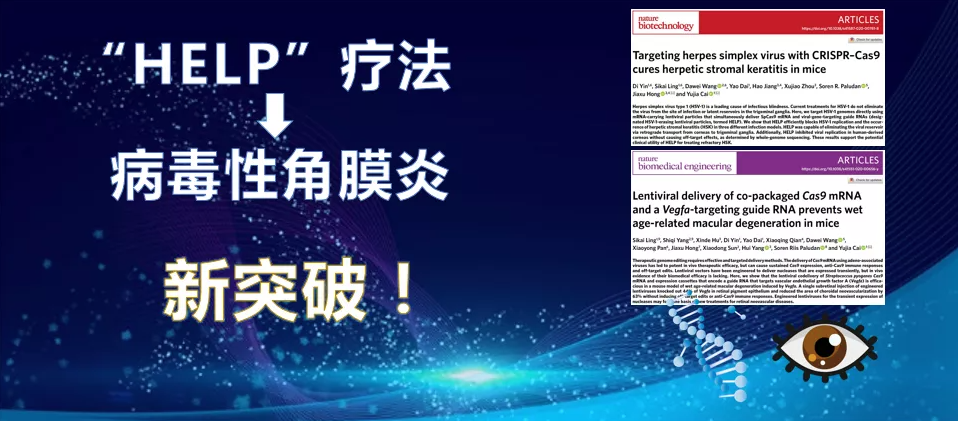

这是复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眼科借助基因工程技术开展的第二种疑难眼病的基因治疗。洪佳旭副教授和蔡宇伽教授团队早在2018年就开始合作探索顽固性病毒角膜炎的相关治疗并取得创新突破,相关成果和操作技术于2021年在国际顶尖学术期刊《自然-生物医学工程》(Nature Biomedical Engineering)和《自然-生物技术》(Nature Biotechnology)杂志上接连发表,已开展相关临床应用研究。

新突破!HELP疗法有望帮助病毒性角膜炎患者重获光明

2

70年上下求索 薪火相承

疑难眼病诊治水平

国内领先、国际一流

今年是复旦大学附属眼耳鼻喉科医院建院70周年,七十年来,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院始终坚持以临床服务为根本,以科研创新为导向,积极响应国家对医院高质量发展的要求,全面提升医院内涵。医院眼科在《中国医院专科声誉排行榜》连续十二年名列前三。

眼科玻璃体视网膜疾病学科是我国最大的玻璃体视网膜疾病诊治、研究与教学基地之一。在王文吉教授等老一辈开拓者的示范和引领下,经过二代人的努力,大批专业人才茁壮成长,紧跟专业发展前沿,积极探索,创造了多个领域第一。上世纪九十年代未,眼耳鼻喉科医院复杂视网膜疾病手术成功率已提高至90%以上。

据统计,学科每年完成上海近40% 的视网膜疾病手术量,高居上海各医院之首,列全国第二。复杂性视网膜脱离、视网膜血管病变、高度近视、玻璃体黄斑界面病变、眼外伤及眼内炎症手术治疗等处于国内领先、国际一流水平。学科在疑难视网膜疾病领域取得一系列研究成果,成功改良了疑难视网膜疾病的诊疗策略。以此为基础,2019年,徐格致教授和常青教授牵头成立了“长三角疑难眼底病诊治联盟”, 联合29家区域内三级甲等医院,共同提高长三角地区对于疑难视网膜疾病的诊治水平。