【摘要】 强脉冲光(IPL)疗法是临床上治疗睑板腺功能障碍(MGD)及MGD相关性干眼的物理疗法之一,近来日益受到临床医生的广泛关注。IPL治疗MGD及其相关干眼的原理主要是利用宽谱非相干光的光热效应、热辐射效应、杀菌、抗炎、光调节和恢复局部低氧环境等作用改善睑板腺及眼表的微环境,降低眼表组织中炎性因子水平,进而改善泪膜稳态、减轻睑缘炎症状态,达到治疗MGD及MGD相关干眼和减轻眼表疾病的眼部症状和体征的目的。作为近年来一种全新的MGD及其相关干眼的治疗方式,IPL的临床疗效及安全性逐步得到了认可。然而,目前由于IPL临床应用实践相对缺乏,产品种类较多,治疗过程中患者的个体影响因素较多以及治疗参数需要进行个性化选择,IPL治疗MGD相关干眼的临床适应证、治疗参数调节、治疗的操作流程、治疗时机和疗程的选择、疗效的评价及治疗方案的确定等均尚无规范化指导意见。干眼IPL临床应用专家共识专家组在广泛调查研究、认真讨论,并基于IPL在眼科的应用进展和作用原理对IPL的规范化操作流程制定本共识,为IPL的规范化临床应用提供推荐意见,并为我国干眼诊疗中心诊疗模式的规范提供依据。

睑板腺功能障碍(meibomian gland dysfunction,MGD)是一种常见的以睑板腺功能和结构异常为主要特征的慢性、弥漫性眼部疾病,可导致睑板腺管口阻塞、睑板腺腺体分泌物质或量的改变及排出障碍、患眼泪膜改变,进而引起眼部刺激症状以及眼表炎症反应,甚至严重干眼。此外,睑板腺主要分泌脂质,构成泪液的脂质层,可防止泪液水液层的过快蒸发,因此MGD常导致患者泪膜稳定性下降,与干眼的发生和进展密切相关。据报道,亚洲地区MGD患病率高达70%[1]。MGD是蒸发过强型干眼的常见原因之一,可导致严重的角膜病变、异物感、烧灼感、疼痛、视物模糊、畏光、流泪和睑缘周围黏膜及皮肤异常改变等慢性炎症表现,而长期炎症造成的细菌感染又可进一步引起睑板腺的破坏,加重干眼病情。MGD相关干眼的主要病因和危险因素包括睑缘炎、螨虫感染、角膜接触镜配戴、长期屈光不正、电子终端产品的使用、环境干燥、空气污染、性激素缺乏、抗抑郁药、抗组胺药、维甲酸、干燥综合征及部分全身性疾病等,由于病因多样,炎症机制复杂,病程反复,故治疗棘手,严重影响患者的工作和生活质量,并给医疗服务系统带来了相当大的社会负担和经济负担[2]。

MGD干眼治疗的主要环节是改善睑板腺的结构和功能,目前有多种干预措施用于MGD治疗,常用的方法包括抗生素、糖皮质激素及抗炎药物的口服或局部应用、营养物质的补充、生活或工作方式的调整以及外科治疗,但长期疗效欠佳[3-5]。近年来强脉冲光(intense pulsed light,IPL)已用于MGD的治疗,逐渐受到临床医师的广泛关注。

IPL是一种波长为500~2 000 nm的宽谱脉冲光,皮肤科主要利用其选择性光热原理作为一种常用的非侵入性、非激光嫩肤治疗技术。IPL释放的光能优先被血红蛋白、黑色素和水吸收并转化为热量,从而导致血管组织凝固和消融,黑色素破坏[6]。21世纪初,IPL被发现用于下睑面颊部皮肤时可以减轻MGD或MGD相关眼表疾病的临床症状及体征。近年来,我国关于IPL治疗干眼的研究逐渐深入并受到广泛关注,IPL目前已成为干眼诊疗中心建设中治疗干眼的不可或缺的物理手段之一[4]。作为一种新的MGD及其相关干眼的临床治疗方法,IPL治疗能够明显改善MGD相关干眼患者的症状,减轻相关眼表评估指标,改善睑板腺功能[7]。IPL可以通过减轻睑缘充血及眼表炎症状态恢复或者重建泪膜功能,其疗效及安全性已得到证实[4,8-9]。

鉴于MGD相关干眼的发病机制,2017 TFOS DEWS II、2020年我国干眼治疗专家共识及最近新的相关研究均已将IPL列为干眼综合治疗的重要方法[10-11],IPL具有无创、相对安全、作用快速、疗效肯定等特点,因此目前在国内的临床应用日益广泛,但由于目前IPL对于干眼治疗的临床适应证、治疗参数、治疗流程、操作方法及疗效评价等尚无统一的标准,导致部分患者治疗后并未达到理想的效果,给该技术的临床应用和推广带来了不利影响,也不利于患者治疗效果的系统性评价及潜在的不良反应的防治。

随着我国IPL治疗MGD及其相关干眼方法应用的逐渐广泛,一些不规范的应用方法引起了我们的重视。MGD和MGD相关干眼是我国的常见病和多发病且患病率逐渐升高,IPL治疗MGD和MGD相关干眼的技术目前仍处于推广应用阶段,规范使用该技术以达到理想的治疗目标仍面临着潜在的挑战。为了规范IPL疗法在我国MGD及其相关干眼治疗中的临床应用,中国康复医学会视觉康复专委会干眼康复专业组组织相关研究人员根据我国MGD及其相关干眼的临床特点以及IPL设备的技术特点,结合国内外关于IPL在MGD及其相关干眼领域的研究进展进行调查和讨论,制定以下IPL眼科临床应用中国专家共识,以规范临床医师利用IPL对MGD相关干眼的治疗方法和步骤。

依托中国康复医学会视觉康复专委会干眼康复专业组成立干眼IPL临床应用专家共识专家组,参与共识制定的专家成员必须满足下列条件:(1)中国康复医学会视觉康复专委会干眼康复专业组成员;(2)从事我国眼表疾病诊疗相关专业工作10年以上,具有高级专业技术职称;(3)全国各地区的眼表疾病诊疗专业学术带头人。共识制定组成员对全国IPL治疗干眼的概况进行深入调查研究,收集并总结了该技术应用过程中出现的主要问题,充分检索和复习国内外相关文献(由于IPL治疗干眼技术相关研究尚少,故未对研究文献的证据类别和等级进行严格评估),并在认真评估相关疾病临床症状及病理机制的基础上召开专家讨论会,同时对提出的IPL治疗MGD及其相关干眼方法中存在的主要问题进行反复论证,对相关干眼治疗和操作的标准化问题逐步达成共识。本共识形成后多次通过邮件的形式请各位专家共识组成员进行修改,最终通过线上会议对修改意见进行讨论,形成共识终稿。本共识自启动至完成共经历1年余。

IPL是一种以脉冲方式发射的光,属于非激光光源,具有频谱范围广、能量密度高的特点,其基本工作原理是触发器对氙气施加高电压触发氙气电离,通过储能电容进行较长时间的充电后在极短的时间内充分放电,引起灯管内的氙气雪崩式电离,氙气以高强度光辐射的形式将充电积蓄的电能进行转化并瞬间释放,这个放电过程即是一个光脉冲,输出波长为400~1 200 nm,可根据不同的适应证采用不同的截止滤光片,以获得所需波段,波长越长则穿透的组织越深。IPL包含1~3个子脉冲,子脉冲的脉宽和子脉冲间的脉冲延迟均可调节,一般在毫秒级。IPL的工作原理基于选择性光热解,当入射光的波长与靶色基自身固有的吸收峰相匹配且照射时间超过靶色基的热驰豫时间时即可选择性地破坏靶色基,达到治疗效果。IPL用于MGD相关干眼治疗的靶色基是血红蛋白,治疗过程中光能被血红蛋白吸收并转化成热能,使靶组织温度升高并凝固,从而封闭睑缘异常扩张的毛细血管[12]。IPL还能通过各种作用间接性抑制局部组织中炎性介质的释放,从而阻断炎症级联反应,改善干眼症状[12]。IPL设备于1994年首次试用于临床,1995年获得美国FDA批准用于皮肤科疾病的治疗。经过数十年的发展,目前临床上广泛应用的IPL设备已更新为第5代,临床研究表明多种脉冲光设备对干眼均显示出较好的治疗作用。

目前临床及基础研究证据显示,IPL治疗MGD的原理尚不完全清楚,可能包含以下机制:(1)选择性光热作用 IPL可通过选择性光热作用封闭睑缘扩张的毛细血管,非典型红斑血管的闭塞可使炎性介质的分泌量明显减少,从而清除眼睑和睑板腺中大量的炎症源[10]。(2)热辐射效应 IPL在眼睑局部应用后可对睑板腺发出热辐射效应,同时熔解睑板腺睑脂[12]。IPL具有相当宽的红外光波频,是产生热效应的热源,可作用于局部眼睑组织,升高局部组织中的温度并扩散到睑脂处,使其软化并排出,疏通睑板腺导管,恢复并改善患眼瞬目时排泄睑脂的能力[7]。(3)减少睑缘的螨虫和痤疮丙酸杆菌等微生物负荷 IPL产生的热量可高于螨虫生存的适宜温度,干扰螨虫的存活环境,诱发螨虫体内蛋白发生凝固和坏死,并阻断炎症的级联反应,达到治疗螨虫性睑缘炎的目的[13-14]。IPL对眼睑皮肤微生物负荷的减少作用可用于丙酸痤疮杆菌性睑缘炎的治疗。(4)抗炎作用 IPL可上调抗炎因子在局部组织中的表达,下调促炎因子在组织中的表达,抑制基质金属蛋白酶的活化,促进睑缘微环境的平衡;(5)光调节作用 IPL的发射光可诱导组织细胞在基因和/或蛋白水平发生变化。IPL产生光化学级联反应能刺激睑板腺细胞线粒体增加三磷酸腺苷的产生,修饰其输出的活性氧物质并改变转录因子[15]。研究发现,IPL可通过光调节作用改变睑板腺腺泡细胞的活性,缓解腺体及周围组织的炎症反应[16]。(6)恢复睑板腺的低氧环境 睑板腺是低耗氧的组织,低氧环境可促进睑板腺上皮细胞分化和刺激其分泌功能,IPL治疗可通过封闭异常的扩张血管而恢复睑板腺的低氧环境[17]。

目前临床上可利用的IPL设备主要是以优化脉冲技术(optimal pulse technology,OPT)和可调节技术(intense regulatory pulsed light,IRPL)为代表的设备,均可以针对不同适应证和不同肤色的患者设置不同的治疗参数,可调节的能量梯度为10~16 J,脉宽为3.5~13 ms,脉冲延迟为40~60 ms。按照Fitzpatrick的皮肤分型标准,中国人的皮肤类型属于III~IV型,滤光片选择590 nm(IV型皮肤)/560 nm(III型皮肤)。进行IPL治疗时应对患者采取眼保护措施,如配戴合适的眼罩使光线聚焦于眼睑周围皮肤,并评估患者在治疗期间的皮肤状态、皮肤色素和疼痛反应程度来调整照射能量、脉宽及脉冲延迟参数,操作者可根据患者的耐受程度逐渐递增能量。如治疗部位为上睑则采用低能量参数,并延长脉冲延迟时间。治疗前应在患者面颊部打一下测试光斑,严密观察皮肤反应,有温热感或轻微刺痛感者为正常的治疗反应。

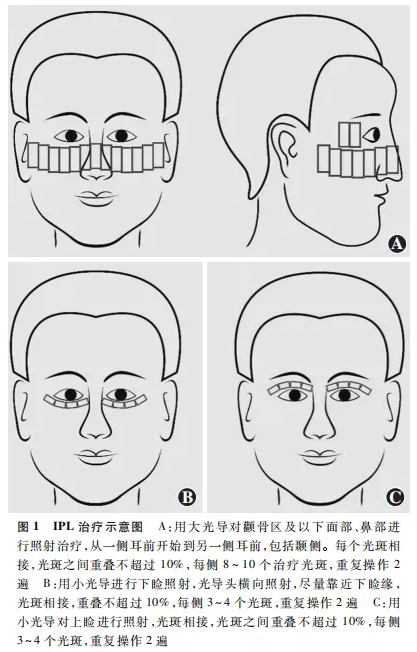

建议按照下列操作步骤进行IPL治疗:(1)清洁面部 彻底清洗防晒霜、隔离霜、粉底等阻光物质;(2)眼部保护 用遮光眼贴或眼罩遮盖患者眼部,治疗过程中提醒患者全程闭眼;如需治疗上睑区域应考虑放内置眼盾,以保护内眼组织免受照射损伤;(3)凝胶应用及测试 所有治疗区域均匀涂抹光子治疗用凝胶,厚度约2 mm;在一侧面颊部打一测试光斑,观察皮肤反应并询问患者感受;(4)IPL照射方法 将光导治疗头轻置于凝胶上,从患者一侧耳际开始发射光斑,沿下睑尽量靠近睑缘处进行照射,对颧骨区及以下面部、鼻部进行治疗,直至另一侧耳际。每个治疗光斑应相接,光斑重叠部分不应超过10%。完整操作进行2遍。毛发旺盛的患者应避开毛发区(图1A)。进一步将光导治疗头横向贴近下睑缘进行治疗,光斑相接且重叠不超过10%,操作2遍(图1B)。上睑病变严重者可在放置眼盾后于上睑用小治疗头进行治疗(图1C)。(5)IPL照射后处理 IPL照射完成后清洗面部凝胶,可配合睑板腺按摩。(6)治疗周期 IPL治疗3~4次为1个疗程,2次治疗之间间隔2~4周。单次疗程通常为2~4个月,也可根据治疗情况延长疗程以巩固治疗效果。

5.1 MGD及其相关干眼的治疗效果和建议方案

对于眼科医生来说,MGD的治疗是一项具有挑战性的任务,尽管MGD的治疗有睑缘热敷及清洁等方案,但仍需要长期的慢病管理过程。MGD患者对IPL治疗的接受率随着时间的推移和治疗效果的显现而逐渐升高,越来越多的研究和临床实践显示,IPL治疗MGD及其相关干眼是安全、有效的。临床研究表明,IPL治疗后患者的眼表疾病指数(ocular surface disease index,OSDI)、泪膜破裂时间(tear break-up time,TBUT)、睑板腺睑脂质量、睑板腺排出能力和睑板腺体萎缩程度均明显改善,但泪液分泌量和泪液渗透压均无明显变化[4]。IPL治疗明显改善MGD相关干眼患者的临床症状,减轻相关眼表炎症,改善睑板腺功能,重构睑板腺大体结构。一项随机对照临床试验结果显示,IPL治疗可开放睑板腺开口、改善睑板腺的微观结构、睑板腺腺泡最大直径和睑板腺腺泡单位密度,腺体结构周围炎症细胞阳性率明显下降[16]。Liu等[18]对44例MGD患者接受IPL治疗的效果进行报道,照射能量为14~16 J/cm2,每次间隔约4周,共治疗3次,患眼治疗后泪膜中炎症标志物白细胞介素(interleukin,IL)-17A、IL-6和前列腺素E2(prostaglandin E2,PGE2)水平明显下降;另有研究显示,治疗后患者泪液中IL-4、IL-6、IL-10、IL-17A等炎性因子水平均明显下降[19]。这些结果均显示了IPL治疗对MGD患者,睑板腺微观结构的改善能力及对睑板腺周围组织和眼表炎症反应的抑制作用[16,20]。建议对MGD及其相关干眼进行IPL初始治疗时持续治疗3~4次作为1个疗程,每2次治疗之间的间隔时间为2~4周,治疗周期中建议患者居家继续进行热敷治疗,做好睑缘清洁,如使用体积分数0.01%次氯酸洗眼液,同时可以配合使用人工泪液或促进泪液分泌的滴眼液,优先选用含脂质成分的人工泪液。IPL治疗1个疗程后需进行眼表泪液及睑板腺功能的检测,以评估治疗效果,疗程末次IPL治疗完成后3~6个月可根据患者OSDI评分及上述检测结果调整或重新制定治疗方案。

5.2 难治性MGD患者的IPL治疗

难治性MGD定义为至少2年内对至少3种常规治疗无效者,包括局部或全身抗炎治疗、局部或全身抗生素治疗、滋润滴眼液或局部软膏应用、自动热脉动疗法和睑板腺导管探通术[8,21]。越来越多的证据表明,MGD患者采用IPL疗法有助于缓解患者的干眼症状[1,6,8,21-30]。Arita等[21]对经常规热敷及药物治疗无效的难治性MGD患者采用IPL联合睑板腺挤压疗法治疗8次,每次治疗间隔3周,对治疗的安全性和有效性进行评估,发现该疗法可改善泪膜稳态,减轻难治性MGD患者的眼部症状,具有很好的应用前景。Huang等[31]对难治性梗阻性MGD患者采用IPL联合睑板腺管内探通术(meibomian gland probing,MGP)进行治疗,采用干眼症状问卷评分、TBUT、睑板腺功能、睑缘新生血管改善程度等指标对治疗效果进行评估,发现单纯IPL治疗组、单纯MGP治疗组和MGP-IPL联合治疗组患者上述指标均明显改善,与单纯IPL治疗组或单纯MGP治疗组相比,MGP-IPL联合治疗组体征和症状改善更明显,在缓解患者长期症状方面效果最佳[31]。建议难治性MGD患者可以采取IPL与睑板腺挤压术、MGP或热脉动的联合方案进行治疗,以加强IPL的治疗效果,并且根据患者的需求可以增加IPL的治疗次数。

5.3 螨虫性睑缘炎的IPL治疗效果及其治疗方案

蠕形螨睑缘炎定义为蠕形螨感染睑缘所致的慢性炎症性疾病,病变主要累及睑缘皮肤、睫毛囊和睑板腺腺体,典型临床表现为眼痒、异物感、眼干、睑缘充血、鳞屑样物附着及睫毛根部袖套状分泌物等,严重者可引起结膜及角膜并发症,其治疗方法主要包括睑缘清洁、眼部热敷及按摩、局部应用0.01%次氯酸洗眼液、茶树油湿巾或茶树油眼膏、甲硝唑眼膏或凝胶、抗炎药物及全身药物治疗[31-32]。

IPL治疗能减少睑缘螨虫数量,改善干眼患者的主观症状及TBUT、角膜荧光染色等客观指标,增加睑板腺分泌脂质的排出量,改善睑脂质量,抑制睑缘新生血管的生成[33]。Huo等[34]采用OPT(第5代IPL技术)对存在螨虫感染的MGD患者和无螨虫感染的MGD患者进行治疗并比较治疗效果,结果显示2个组患者在OSDI评分、结膜充血评分、TBUT、角膜染色评分、睑板腺萎缩程度评分、睑缘形态异常、睑板腺排出功能及睑脂质量评分方面较治疗前均明显改善,与非蠕形螨MGD患眼相比,IPL治疗后有蠕形螨感染的MGD患眼睑板腺的睑脂排出量和睑脂质量等指征改善效果更显著,但角膜上皮损伤的修复速度较慢。建议蠕形螨性睑缘炎患者可以在睑缘局部驱螨治疗的基础上选择IPL治疗,疗程结束后进行睑板腺螨虫数量的检测,并进行眼表泪液和睑板腺功能评估。

眼科医生采用IPL对干眼进行治疗应注意避免潜在的不良反应。IPL治疗皮肤科疾病过程中常见的不良反应是局部疼痛和皮肤暂时性潮红,治疗后1~2 h可自行消失。IPL治疗干眼后出现皮肤局部结痂、水肿或水疱者多因照射能量过高或光斑反复重叠所致,个性化的参数设置和正确操作可避免此类不良反应,局部水肿可在7 d内消退。治疗后局部皮肤色素沉着或色素脱失多发生于深肤色或治疗区域受到阳光过度暴露者,3~6个月后可自行恢复。皮肤科记录的IPL面部治疗引起的严重眼部并发症包括葡萄膜炎、畏光和瞳孔异常,眼科观察到的IPL治疗并发症有青睫综合征发作、新出现的玻璃体混浊或原有玻璃体混浊加重,可能均与眼部保护措施不到位有关[30]。

本共识专家组建议,干眼治疗时须做好眼部保护,进行下睑治疗时患者应自然闭眼或向头顶方向注视,进行上睑治疗时要求患者闭眼并注视脚尖方向,并在眼部角膜处放置眼盾,防止虹膜色素吸收照射能量而导致的眼组织损伤。IPL治疗时不慎将脉冲光斑发射到眉毛、睫毛等毛发生长部位造成毛发缺如者,治疗后约1个月毛发生长可恢复,1次IPL照射不会造成永久脱毛。本共识专家组建议,IPL治疗后3 d内禁用过热的水洗脸,治疗后1个月内应注意防晒,以免促使黑色素形成,导致眼睑皮肤色素沉着。刚接受过强烈日晒的皮肤对红外线照射非常敏感,因此暂不可进行IPL治疗,应在强光暴露后3~4周接受IPL治疗。IPL治疗的禁忌证包括日光性皮炎、皮肤恶性肿瘤、系统性红斑狼疮及近1个月内服用过光敏药物者。操作者在治疗过程中要强调对眼的保护,避免IPL光源直接照射到角膜及眼内组织,重视对虹膜炎等既往眼病的病情评估,治疗的IPL强光应避开睫毛、眉毛等毛发生长部位,另外对眼周围的色素性斑块和存在的皮肤病变也要予以充分评估。

鉴于MGD相关干眼是无法治愈的慢性疾病,且迄今为止对IPL治疗眼部疾病的随访时间多数不超过1年,因此应注意随访观察IPL治疗MGD相关干眼的远期疗效。目前,临床上关于IPL治疗MGD相关干眼的次数差异很大,为2~12次,随访时间尚无统一要求,目前多为3~12个月,也存在较大差异,故关于IPL治疗次数、治疗持续时间和随访时间的最佳方案仍待进一步探索和评估。考虑到MGD治疗的长期挑战性,尝试使用多种方法可能对MGD的治疗有益,同时应探索多种物理疗法的最佳组合模式,包括但不限于强调睑缘清洁、联合IPL与睑板腺按摩术、睑板腺探通术或热脉动等疗法,有助于进一步推广IPL的临床应用。IPL对MGD及其相关干眼治疗方案的标准化有助于更好地开展相关临床研究,以探讨性别、年龄等因素对IPL治疗反应的影响。此外,本共识的制定还将有助于评估IPL与其他疗法联合治疗MGD及其相关干眼的潜在价值。

声明 本文仅为专家意见,为临床医疗服务提供指导,并非在各种情况下都必须遵循的医疗标准;本文内容与相关产品的生产和销售厂商无经济利益关系

形成共识专家组成员:

执笔专家:

洪佳旭 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院

黄晓丹 浙江大学医学院附属第二医院

晋秀明 浙江大学医学院附属第二医院

专家组成员(按姓氏拼音字母排序,不分先后):

陈百华 中南大学湘雅二医院

陈吉利 上海市市北医院

陈陆霞 天津市眼科医院

陈 琦 广西自治区人民医院

陈 蔚 温州医科大学附属眼视光医院

丁 琳 新疆维吾尔自治区人民医院

董 诺 厦门大学附属厦门眼科中心

冯 云 北京大学第三医院

傅 瑶 上海交通大学医学院附属第九人民医院

高 华 山东省眼科医院

谷 浩 贵州医科大学附属医院

顾正宇 安徽医科大学第一附属医院

姜 静 南京医科大学眼科医院

柯碧莲 上海交通大学附属第一人民医院

李贵刚 华中科技大学同济医学院附属同济医院

李 兰 昆明市第一人民医院

李 琳 内蒙古医科大学附属医院

李 颖 西安市第四医院

龙 琴 北京协和医院

渠继芳 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

王林农 南京市第一医院

吴 娟 西宁市第一人民医院

吴鹏程 兰州大学第二医院

肖湘华 西安市第一医院

谢华桃 武汉协和医院

徐 梅 重庆医科大学附属第一医院

杨燕宁 武汉大学人民医院

余 曼 四川省人民医院

曾庆延 武汉爱尔眼科医院汉口医院

张立军 大连市第三人民医院

参考文献(略)