在米赫人工角膜的临床试验结果中,有三个100%。

12个月脱盲率100%

12个月时23例均较术前好转为100%

12个月在位率达到100%

像“脱盲”、“较术前好转”这种词句,想必大家都很容易理解,可是,说起在位率,有的人就开始犯迷糊,并且产生一些不正确的猜测,影响判断。

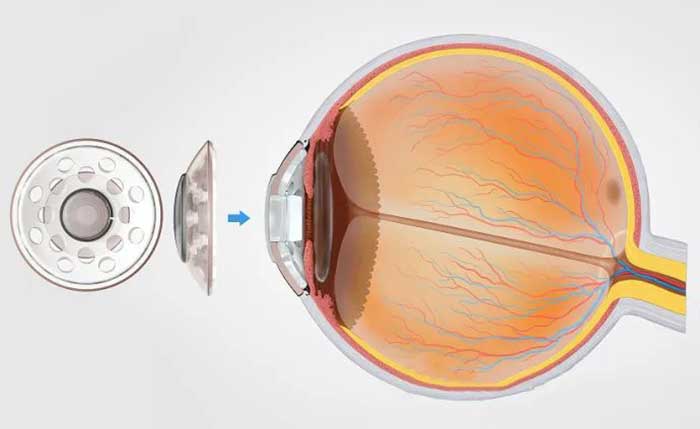

所以,我们今天和大家分享一下,人工角膜所谓的“在位率”到底是什么意思?米赫人工角膜的解剖在位率为什么能达到100%?

在位率,顾名思义就是在位人数占总人数的比率。在人工角膜的手术中,更换人工角膜(由于组织溶解、漏水、人工角膜移位脱落等等)就可以称之为解剖失败,因此,人工角膜“在位率”可以说是“未更换的人工角膜占术眼的比率。”100%“在位率”即没有更换过一个产品。

人工角膜手术的理想效果是使患者获得良好的视功能及解剖在位率,并有效降低并发症。但就目前来讲,很少有人工角膜在术中能保证100%的在位率。

举两个例子:

Boston 人工角膜由于需要角膜植片做载体,后期植片存在无菌性溶解可能,严重时会导致人工角膜脱出、感染,甚至再度失明。尤其是自身免疫疾病患者,手术失败率更高。

因此,Boston 人工角膜组织溶解率较高。尽管产品后期改良、患者配戴软性角膜接触镜来预防角膜溶解的发生,但对于眼表条件极差的患者来说,仍然无济于事。

OOKP采用自体牙齿及周围组织做人工角膜支架,有很好的生物相容性,手术成功率较高。但它的在位率依然不能得到保证,主要原因是齿板吸收。

吸收会导致齿板变薄或者缺损,当吸收影响齿板的中央孔时,镜柱会松动不稳定,最终导致房水渗漏,屈光度改变,板倾斜从而引起的视轴改变,甚至造成眼内炎而导致视力丧失。

至于人工角膜为什么这么容易出现组织溶解和脱出,其实是有因可循的。

人工角膜表面组织需要良好的血管化,当局部组织缺乏覆盖人工角膜的纤维结缔组织血管膜时很容易造成组织溶解。

另外,人工角膜患者术前其局部组织己经变得非常菲薄脆弱,加上术中要做板层分离,使得组织溶解、房水渗漏及人工角膜脱出的风险大大增加。米赫人工角膜早期手术也不例外,令人欣慰的是,经过多年的临床试验,我们总结了防止以上现象出现的方法。

比如在I期人工角膜支架植入的同时进行自体结膜或唇粘膜遮盖,促成眼表组织尽快血管化。看到这里,可能有人会疑惑,血管增多不是会导致排异吗?为什么还要促进血管化?

其实,目前有很多研究者认为,与角膜移植不同,人工角膜支架在临床应用中正是需要有良好的血管化角膜条件。

新生血管化的角膜植床能为细胞的增殖和迁徙提供良好的微环境,促进了细胞增生与胶原合成,减少术后角膜溶解及人工角膜的排出率,有利于人工角膜的稳定。

当然,仅仅应用结膜瓣遮盖,无法防止人工角膜脱出。因此,为了进一步增加人工角膜稳定性,会给眼表组织较薄者后期给予耳软骨加固:软骨面积及形状根据个体情况进行修剪,加固于支架两襻的前方。

耳软骨常用于鼻部整形及睑板的替代手术,作为自身活体组织,软骨活性细胞得到有效保留,术后成活率较高,具有良好的生物相容性及稳定性,且弹性好,硬度适中,容易塑形,无排斥反应,而且不存在骨吸收引起的镜柱移位等并发症。

总之,米赫人工角膜通过结膜或者唇粘膜遮盖等方法,促进眼表尽快血管化达到保持前板层组织的营养供给,从而降低组织溶解的可能性,联合耳软骨加固是一项防止房水渗漏、人工角膜脱出的重要措施。